『切り札』と書いて信頼が崩れた、史上初の業務改善命令の余波

2015年6月。静かなはずの医療の世界に、紙の音が鳴った。医師へ届けるはずの広告資材が、グラフのずれと強すぎる言葉で、別の物語を語っていたと告げられる。電話口には、患者の不安と、医療者のため息が重なり、社内には「何がいけなかったのか」という沈黙が落ちた。会社は「薬の効き目ではない」と繰り返しながらも、信頼が一枚ずつ剥がれていく感覚から逃げられない。そして国の処分は、数字より先に、倫理を問う。夜更け、机の上に並ぶのは資料ではなく、問いだった。誰かが言う。「この一件は、後から効いてくる」。その予感だけが、ひどく具体的だった。正しさのつもりが、正しさを壊すことがある。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、武田薬品工業株式会社の物語。江戸の薬種商を起点に、長い時間をかけて研究開発型の製薬企業へと姿を変えてきた。病気の輪郭を科学でほどき、薬という形に結び直し、世界の患者へ届ける。そのために臨床試験、規制、供給、情報提供まで、見えない工程が幾重にも重なる。高血圧のように患者数が多い領域でも、同社の薬は診察室の棚に並び、日常の中で静かに働いていた。医師が処方を決める瞬間、患者が服薬を続ける毎日、その背後には「この情報は信用できるか」という無言の問いがある。だからこそ、現場に渡る一枚の資料は、薬そのものと同じ重さを持つ。医療の信頼は、製品より先に情報の出し方で試される。

- 規制の言葉が示すのは、罰の重さより先に、信頼が減る速度だと知る。見逃しは小さくても、波紋は広い

- 数字やグラフは読み手の判断を動かすため、作成意図と根拠を同時に置き、比較条件も明記する。曖昧さは、後でコストになる

- 再発防止は「気をつける」で終わらせず、審査の独立性、更新頻度、責任分界を手順書として残す。人が替わっても回る形にする。だから、最初に基準を言葉にする

どんな問題に直面していたのか

始まりは古い。高血圧症治療剤「ブロプレス錠」をめぐり、医師主導臨床研究CASE-Jの結果を材料に、2006年と2010年に医療関係者向け広告資材が作られた。[1]競合が並ぶ降圧薬の市場では、わずかな印象の差が採用を左右する。社内では、科学の厳密さと営業のスピードが同じ机に置かれ、「医師に分かりやすく伝える」という名目が、表現の背中を押した。だが、その表現は、いつの間にか境界線をまたいでいた。厚生労働省は、グラフが本来よりずれて見え、脳卒中等の発現率が低いように受け取られる点や、「切り札」といった強い語で本来の効能効果ではない副次的効果を端的に示した点を問題にした。[1]処分は第一種医薬品製造販売業の改善命令で、会社に審査体制の見直しと教育の徹底を求めた。[1]薬の有効性・安全性そのものではなく、「情報がどう届いたか」が問われたのである。[2]臨床研究とプロモーションの距離が社会から注視される中、曖昧な表現は放置すれば組織の信用コストとして積み上がる。現場は、数字を信じて治療を選ぶ。もし前提が揺らげば、処方も服薬も、説明の言葉さえ重くなる。一枚の資料の誤差が、医療の判断に“影”を落とす。

どうやって解決しようとしたのか

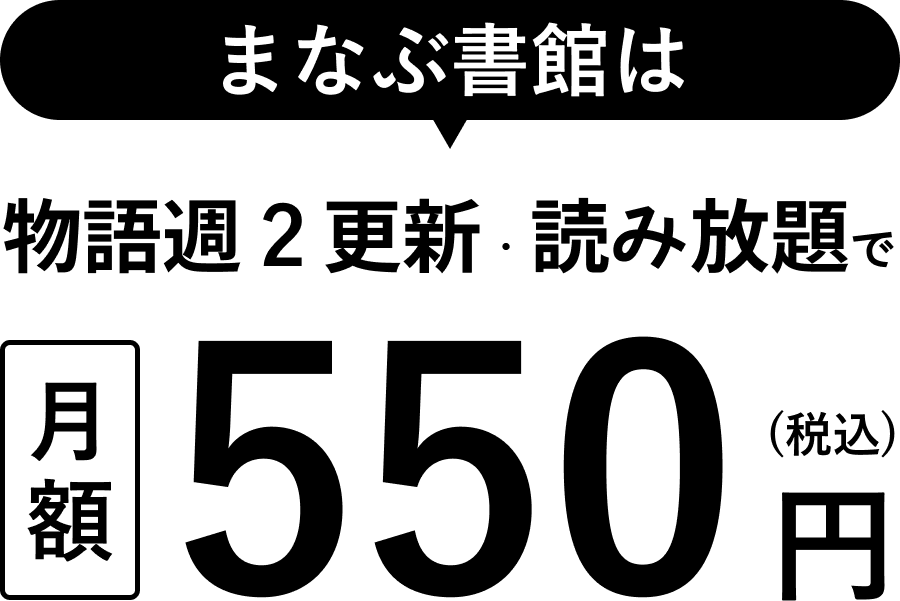

—ここから先は会員限定です—

会員登録済みの方はこちら