止めるしかなかった、世界規模の停止から信頼を取り戻す

春の夜、世界中の画面から「つながる」が消えた。止まったのはサービスだけではない。遊びの約束、決済、そして“この会社なら大丈夫だ”という静かな前提までが、一緒に暗転した。社内では、ログの断片が砂のように散り、誰もが同じ問いを抱える――いま、どこまで傷が広がっているのか。疑われた信頼は、復旧よりも遅く、そして高くつく。だから主役は、まず“止める”という痛い決断を選び、次に“直す”という地味な作業に沈み込む。顧客に説明できない時間は、説明できないほど長く感じる。結末は派手な勝利ではない。けれど、その順序に、危機対応の骨格が隠れている。そっと静かに次の春へ。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、ソニーグループ株式会社の物語。映画も音楽もゲームも、そして金融まで、異なる鼓動を同じ屋根の下で鳴らしてきた。家庭のリビングに置かれる機器は、やがてネットワークと結び、体験は“箱”から“つながり”へ伸びていく。社内の言葉で言えば、ハードとコンテンツとサービスの統合が成長の柱だった。一方で、世界中の利用者の個人情報を預かる重みも増していた。その中心に、オンラインサービスがある。多くの国と地域で、同時に遊び、購入し、友人と出会う場所だ。遊びと音と映像を束ねるほど、ひとつの停止が世界に響く。だからこそ、ひとたび傷が見えた瞬間、この企業は技術だけでなく、信頼の管理者として試される。

- 止める判断は“逃げ”ではなく、被害の上限と調査範囲を決める経営で、最短復旧より再発防止を優先させる

- 説明の遅れは技術より先に信頼を傷つけ、問い合わせの洪水と報道の疑念を呼び、規制対応も雪だるま式に重くなる

- 再開は一気に戻さず、認証とパスワード更新、決済の安全確認、監視の常時化を分けて段階化すると、復旧中の混乱と再侵入の余地を抑えられる。その順番が顧客の不安と社内の手戻りを減らす

どんな問題に直面していたのか

2011年4月、外部からの不正侵入が疑われ、オンラインサービスは全面停止に追い込まれた。[2] ログインできない、購入できない、オンライン対戦もできない。世界中の生活の一部だった“当たり前”が、同時に剥がれ落ちる。より重かったのは、預かった情報だ。氏名や住所、メールアドレス、誕生日、ログインIDといった個人情報が関わる可能性があるとされ、最大約7,700万アカウントが示された。[5] 顧客は「自分は大丈夫か」という不安を抱えたまま待つしかなかった。停止の判断は迅速でも、何が盗まれたのか、いつから侵入されていたのかはすぐに確定できない。原因究明には外部の専門家も必要で、関係部署は時差を抱えながら同時に動く。しかもサービスには認証と決済が絡み、ひとつの穴が他の国・地域へ波及しうる。調査を急げば、復旧は早まる。だが、調査が甘ければ再開は二度目の事故になる。止めた瞬間から、企業は“被害者”ではなく“管理者”として裁かれ始めた。しかも停止は、サーバーやネットワークの問題だけで終わらない。補償、法規制、パートナー、ブランド。どれか一つでも説明が遅れれば、技術の正しさはかき消される。放置すれば、離反は静かに進み、回復のコストは指数関数的に増える。

どうやって解決しようとしたのか

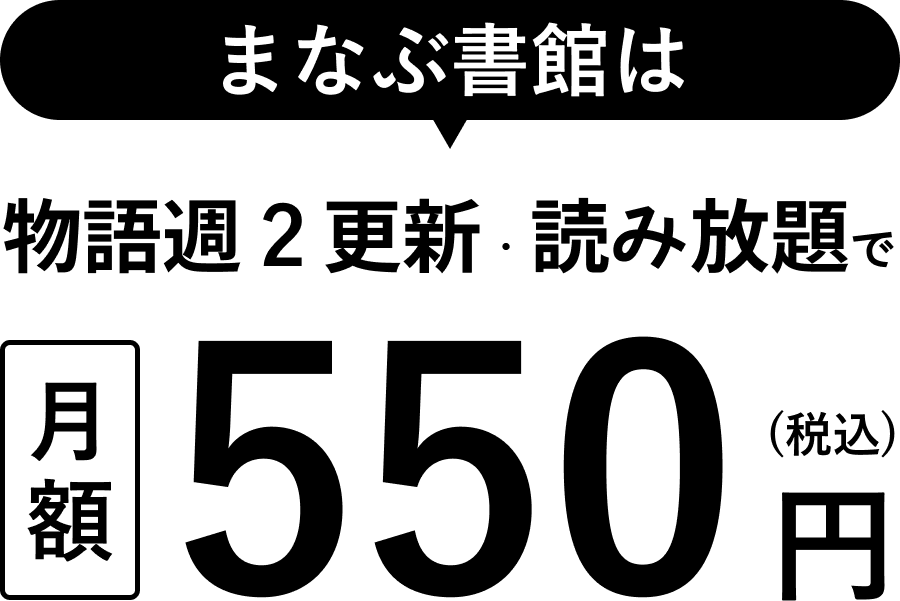

—ここから先は会員限定です—

会員登録済みの方はこちら