静かに進む価値の目減り、米州のれん減損468億円が告げた真実

肌に触れるものほど、失望もまた静かに広がる。米国で伸びたブランドが、ある日ふと鈍り始めるとき、数字は最初に小さな違和感として現れる。株式会社資生堂は、米州での回復を信じ、体制も投資も崩さずに走り続けた。だが2025年11月、同社は米州事業の収益性低下を理由に、のれんの減損損失468億円を計上したと公表する。[1] それは広告や新製品では埋まらない「期待の値札」が剥がれ落ちた瞬間だった。止めないことは、時に勇気ではなく惰性になる。計算書の一行が、遅れてきた答えを突きつける。468億円は、事業の未来を“いつまで信じるか”という期限を、後回しにした代償だった。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、株式会社資生堂の物語。日本発の化粧品メーカーとして、研究開発とブランドづくりを両輪に、世界の百貨店・専門店・ECまでを結ぶ販売網を築いてきた。だがグローバル化は、成功の幅と同時に、失速の温度差も拡げる。米州では、買収で得たブランドを含め、成長の芽を束ねて押し上げようとしてきた。[3] しかし米国の小売は棚替えが早く、広告は高騰し、好調だったブランドほど反動も大きい。市場の変調が起きれば、変わるのは売上だけではない。採算、在庫、広告効率、そして“この先に回収できる”という前提が揺れる。株式会社資生堂は米州で、ブランドの物語より先に、収益の物語を書き換える必要に迫られた。

- 「止める基準」を先に決めない投資は、最後に会計が止めに来る。 数値の違和感は小さくても、先送りは指数関数で膨らむ

- 買収後のブランドは、成長率よりも回収の前提(粗利、販促効率、在庫回転、主要リテーラーでの棚維持DTCと店頭の体験整合)を守る運用設計が先になる

- 悪化の兆候が出たら、テコ入れだけでなく“縮小・売却・投資配分替え”を同じ評価軸で比べ、期限を区切って今、早く結論を出すこと

どんな問題に直面していたのか

米州の空気は、数字より先に変わっていた。広告単価は上がり、棚の回転は速くなり定番の強さより“新しさ”が選ばれやすい。株式会社資生堂は、米州でブランド群を伸ばすために買収も含む投資を重ねたが、その一部は想定どおりの勢いを維持できなかった。[3] 2025年3Q累計の開示では、米州事業では「Drunk Elephant」の苦戦が継続していると明記される。[2] 同社は、米州事業の収益性低下を受けて減損テストを実施し、3Q累計でのれん減損損失468億円を計上した。[2] 収益性が落ちれば、のれんは守れない。のれんは“将来の超過収益”への前払いであり、その超過が薄まるほど帳簿上の重さだけが残る。[4] もし改善の兆しが弱いまま投資を続ければ、マーケティング費用は固定費化し、在庫は値引きで剥がれ、リテーラーとの交渉力も下がる。止めれば、顧客体験が途切れ、ブランドの物語が切れる。どちらも痛い。だから組織は“もう少し”を選びやすい。最後に残るのは、撤退の自由度が小さくなった組織と、書き換えが遅れた計画である。問題は売上の谷ではなく、回復シナリオの“確度”が下がっても止まれない構造だった。

どうやって解決しようとしたのか

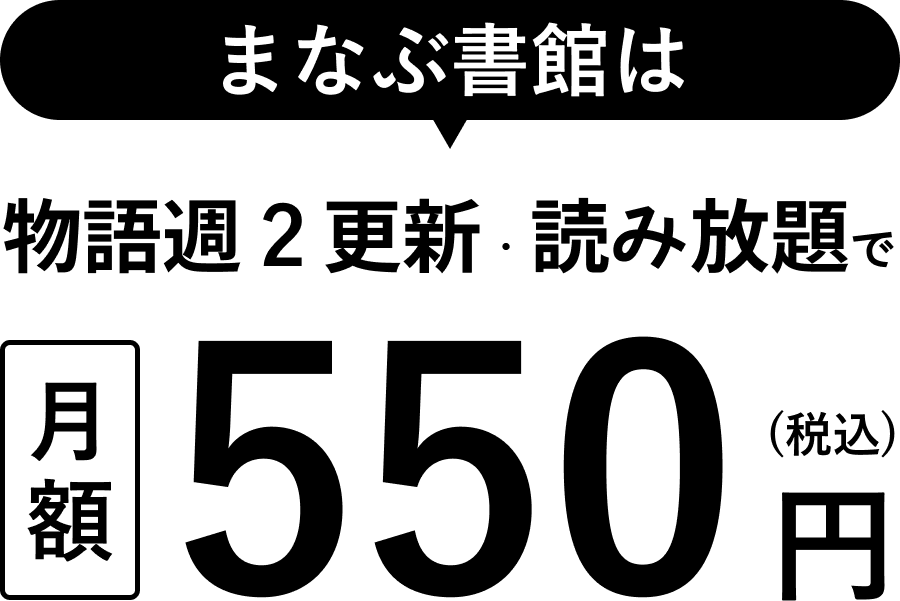

—ここから先は会員限定です—

会員登録済みの方はこちら