戒律の見落としが信頼を凍らせた、海外市場での回収と逮捕

港町の屋台に、見慣れた赤い袋が並ぶ。うま味を足す粉は、現地の台所にも溶け込み、いつしか「いつもの味」になっていた。だが、ある冬、その袋が一斉に引きはがされる。理由は原料ではない。ラベルの小さな印――信仰に適合した証が、工程の奥でつまずいた。検査の書類は揃っていた。だのに、製造の「途中」で触れたものが、禁忌に映った。一度生まれた疑念は、宗教と食が交わる国では雪崩のように速い。警察、報道、そして怒り。棚から消えたのは商品だけではなく、積んだ信用だった。『安全』の証明より先に、『正しさ』の証明が問われる市場がある。その夜、企業は「世界で売る」と言った自分の言葉に、真正面から返事を迫られた。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、味の素株式会社の物語。1909年にうま味調味料を世に出して以来、家庭の台所から外食、加工食品、さらにアミノ酸の技術を基盤にした素材へと領域を広げてきた。日本発の食品企業として、各国の食文化に合わせて味を調整し、現地で生産し、現地で売る――その「当たり前」を積み重ね、東南アジアでも存在感を高めていく。イスラム圏では、宗教に沿った食品であることを示す認証が、購買の入口になる。だが、国境を越えるほど、品質保証の相手は消費者だけではなくなる。行政、取引先、宗教コミュニティ。求められるのは、味だけでなく、背景の説明力だ。世界で信頼される条件は、成分表よりも『価値観の翻訳』に宿る。

- 危機の火種は「原料」ではなく、工程の途中や外部委託の扱いに潜む。完成品検査だけでは盲点が残り、証跡の切れ目が噂を増幅するため、監査範囲を定期に広げる

- 社内の常識を、現地の価値基準で点検し、説明できる形に翻訳する。責任部署と承認フローを先に決める

- 回収や謝罪より前に、宗教・行政・顧客それぞれへ何を証明するかを設計する。代替製法の棚卸しと、現地語で初動の筋書き、連絡の優先順位まで用意する

どんな問題に直面していたのか

舞台はインドネシア。イスラム教徒が多数を占め、食品にはハラール適合の表示が購買の前提になる。[4]味の素株式会社は現地でうま味調味料を生産し、認証マークも得ていた。だが2000年、認証更新の検査で、製造工程の一部に豚由来と受け取られる要素があると指摘される。[3]問題は完成品の成分ではなく、菌の保存用培地に使った大豆たん白分解物の由来だった。[3]供給元から購入した材料に、豚由来酵素が関与している――その情報が断片のまま広がり、誤解の余白を生んだ。宗教に関わる話は、科学の言葉だけでは鎮火しない。ラベルの認証があるほど、「裏切られた」という感情が強くなる。同年末には製品回収の指示が出て、現地警察が日本人役員を含む社員の身柄を拘束したと報じられる。[4]流通は止まり、店頭から赤い袋が消える。現地の取引先は沈黙し、社員の家族は不安を抱える。社内でも、誰が何を説明するかが一瞬揺れた。『正しいつもり』の工程が、現地では『許されない工程』に変わった瞬間だった。このままでは市場からの退出だけでなく、他国展開にも疑いの影が落ちる。企業は、品質保証の定義そのものを問い直す岐路に立たされた。

どうやって解決しようとしたのか

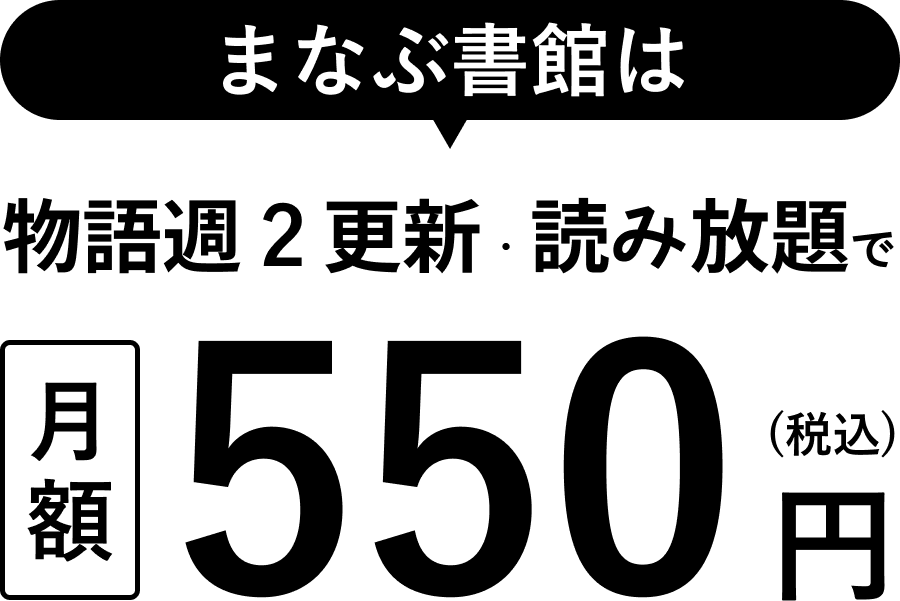

—ここから先は会員限定です—

会員登録済みの方はこちら