沈黙が数字を罪に変える、「システムは正しい」がもたらした悲劇

冬の英国で、古い会計システムの名が突然よみがえった。窓口の数字が合わない——それはよくある不具合の兆しに見えた。だが、この物語では、その「ずれ」が人を裁く証拠になり、時間が過ぎても傷が塞がらない。2024年1月、富士通株式会社は謝罪し、法定調査への協力を誓い、入札を止める決断まで示した。[1]だが失敗の味は消えない。関係者が増えるほど、説明は難しくなる。沈黙が積み上げたのは、技術負債ではなく信頼負債だった。危機の本当の代償は、機能停止ではなく「説明の遅れ」が呼ぶ連鎖だ。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、富士通株式会社の物語。日本を代表するITサービス企業として、官公庁や大企業の基幹システムを支え、ハードからソフト、運用まで一気通貫で担う場面も多い。現場の誇りが高いほど、矛盾は言いづらい。そして沈黙は長く続く。だが海外の公共分野で、ひとたび「証拠」として使われるシステムに疑義が生まれれば、技術は倫理と司法の言葉で問われる。複雑さは言い訳にならない。説明の重さは、契約より先に人へ降りる。公共領域での信頼は、品質そのものより説明責任で決まる。

- 不具合の可能性を認識した時点で、関係者と時系列をそろえ、社内外に出す説明の型と責任者、期限を迷わず整える

- 公共領域では「証拠」そのものが製品になり、誤差が人の人生へ直結する前提で、検証ログ、再現手順、前提条件、例外処理、監査証跡を残し、改ざん防止も意識する

- 海外子会社の案件ほど、経営が現場の“違和感”を拾い、止める権限と第三者レビューを回路として最初から組み込み、定例で監督する

どんな問題に直面していたのか

英国のPost Office向け会計システム「Horizon」は、1999年以降の運用で、窓口ごとの入出金と中央側の記録が食い違う事例が積み重なった。欠損が生じれば、説明責任はまず委託郵便局長に向けられ、横領や不正経理として追及される。1999〜2015年にかけて、Horizonの情報を根拠に多数の郵便局長らが法的手続きの対象になったと議会資料でも整理されている。[4]時間が経つほど当事者は入れ替わり、ログや設計の前提は風化し、現場の訴えは「操作ミス」の一言で片づけられやすくなる。法定調査では、富士通株式会社の英国子会社が保守運用を担い、遠隔からデータ補正が可能だったこと、また不具合の可能性に関する情報が断片的に扱われたことが俎上に載った。[2]さらに、企業がどこまで把握し、どこで言葉を止めたのか——その沈黙の輪郭が、2024年の再注目で一気に問われた。[1]しかも公共システムは簡単に止められず、改善の遅れが長期化する。予算と政治も絡む。製品が公共の証拠となる瞬間、品質問題は人権問題へ連鎖する。

どうやって解決しようとしたのか

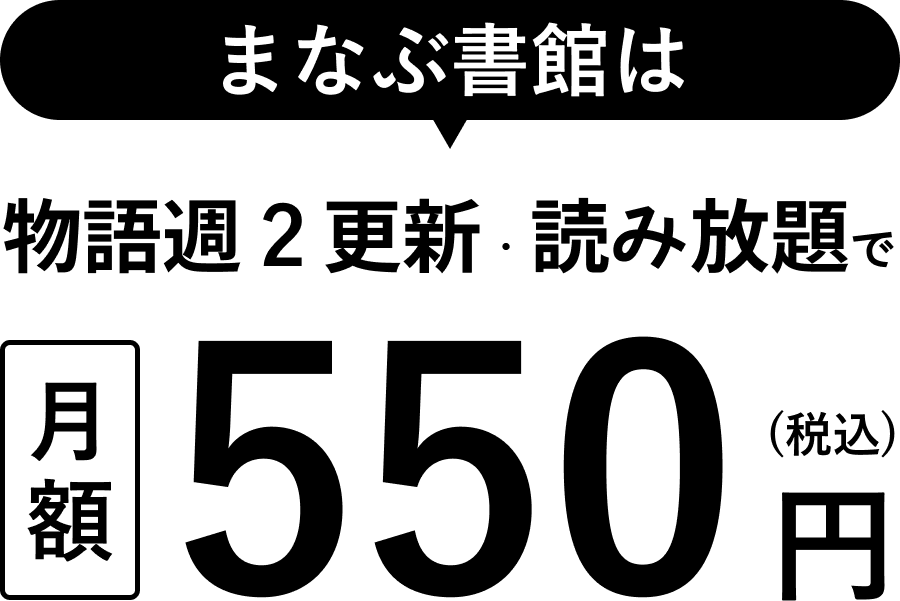

—ここから先は会員限定です—

会員登録済みの方はこちら

記事が見つかりませんでした。