冷凍食品統合が消えた76日、信頼設計を欠いた撤退の代償と教訓

統合とは、未来の約束だ。大きな工場、広い売り場、増える品ぞろえ。だが約束は、危機の前では紙より薄い。2007年の晩秋、冷凍食品の“新会社”を描いた計画は、明るい数字とともに始まった。[1] ところが年が明けると、食卓に冷たい影が落ちる。原因が何であれ、人は「口に入れるもの」にだけは、理屈より先に恐れを抱く。相談が殺到し、噂が先回りし、説明は追いつかなくなる。[3] そして企業は、成長の絵を抱えたまま、踏みとどまるか、引き返すかを迫られる。結末は、拍子抜けするほど早い。ほんの一瞬だ。統合の失敗は、数字ではなく“信頼の時間”を読み違えたところから始まる。

この物語の主役となる企業はどこか

これは、日清食品株式会社の物語。世界で最初の即席麺から始まり、日々の「すぐ食べたい」を支えてきた企業だ。便利さの裏側には、見えない約束がある。安全であること。いつも同じ味であること。だからこそ、食品の世界では一度の疑念が、長い習慣を揺らす。日清食品株式会社は、冷凍食品でもその約束を拡張しようとした。統合による規模と商品力の強化は、理にかなっていた。[4] しかし危機は、理屈の外からやって来る。“食の安心”を守る戦いは、成長戦略そのものを試す舞台になる。

- 危機が起きたとき、成長計画を続けるか止めるかの判断が、企業の信頼を左右する

- 提携や統合は、責任と権限のねじれが起きると、危機対応が一気に難しくなる

- 撤退は敗北ではなく、損失を固定して次へ進むための戦略になり得る。学びは、危機の中で“何を守るか”を決め切る力に宿る

どんな問題に直面していたのか

統合の構想は、冷凍食品を一つの軸で強くする計画だった。日清食品株式会社、日本たばこ産業株式会社、株式会社加ト吉の冷凍食品事業を統合し、年商約2,600億円規模の事業体を目指すとされた。[1] ここには、商品開発や生産、物流を束ねて競争力を上げる、王道の勝ち筋がある。だが食品は、信用で売られる。2008年初頭、輸入冷凍食品を巡る薬物中毒事案が社会不安を広げ、確定患者10名に加え、同様の症状として相談された事例が4,599名にのぼる状況になった。[3] こうなると、個別商品の範囲を越えて「冷凍食品」という棚全体が疑われる。計画は早かった。2008年3月に株式の議決権49%相当を譲り受け、4月に事業移管を進める段取りが示されていた。[1] つまり、危機が長引けば長引くほど、統合後の“説明責任”が日清食品株式会社の看板にのしかかる。止めれば、準備の投資と期待を失う。進めれば、評判の火が移る。問題は製品の外側で燃え、統合はその炎を引き受ける形になっていた。

どうやって解決しようとしたのか

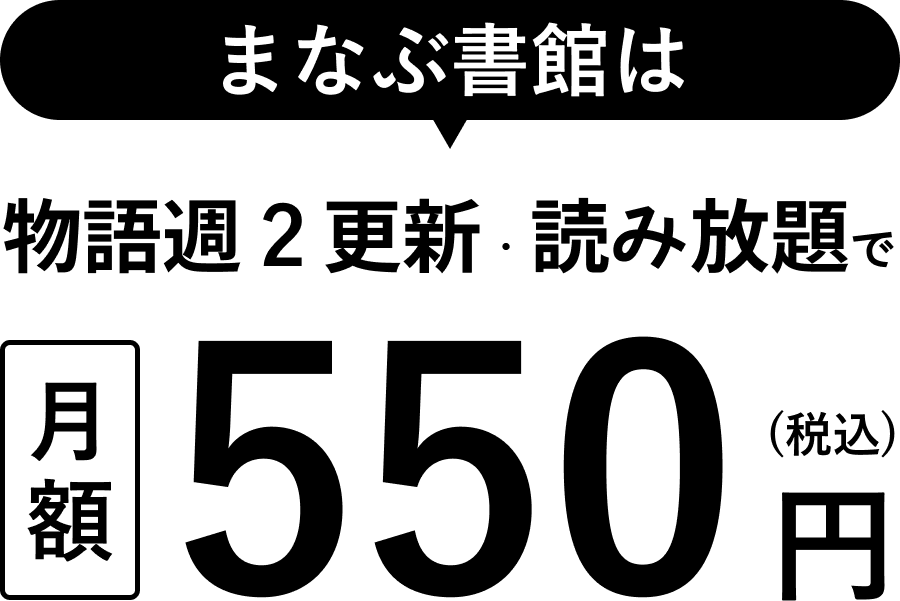

---ここから先は会員限定です---

会員登録済みの方はこちら